東京農業大学 厚木キャンパス ホームページ

昆虫学研究室 昆虫機能開発分室

プロフィール

長島 孝行 (ながしま たかゆき)

東京農業大学農学部

昆虫機能開発研究室

教授 農学博士

(農学科作物保護分野主任、電子顕微鏡室長)

ニューシルクロードプロジェクト代表

1955年生まれ。

日本野蚕学会常任評議委員、

日本千年持続学会理事等を務める。

専門:インセクトテクノロジー、

自然に学ぶものづくり、バイオミメティクス、

エネルギー環境問題

『絹大好き 3 織る・編む・着る&食べる』 監修の言葉

地球上には、10万種の繭糸動物がいて、その分だけシルクには種類があることをこれまで述べてきた。

2016年には人の手が殆どかからず、1年中完全無菌で養蚕が可能な「シルク工場」の開発に、きものブレイン㈱が成功した。中期的には100t以上の安定した最高ランクの国産無菌シルクが生産される時代の幕開けとなっている。既に機能性化粧品が商品化され、医学分野との医療素材共同基礎研究も開始されている。

一方、伝統的な桑葉を用いた養蚕は、農福連携である「訪問カイコ」養蚕が日本では開始されている。社会的弱者と呼ばれている方々が伝統的養蚕を行い、その繊維にも人気が集まっている。

桑にも新しい動きが出ている。特別管理法、製法を開発し、美味しくて血糖値スパイクの起こりにくい「食用桑」をブランド化した。日本の代表的和菓子屋である㈱たねやもこの食用桑抹茶を原料に既に数品を販売している。

カイコ以外のシルクで特記すべきはエリナチュレ(p.59)だと思う。㈱シキボウと共同開発したエリシルクとコットンをハイブリットし、軽くて臭いを吸収し、紫外線遮蔽もできる「洗濯できるシルク」を開発し、2016年にはグッドデザイン賞を受賞している。この繊維を原料に産着やタオルなどの製品が販売されている。

そして2020年度は、SDGsに関連した製品開発に学生自身が取り組んでいる。以上が私達の進めているニューシルクロードプロジェクトの最近のトピックスである。(2021年6月)

『絹大好き 2 まゆの秘密』 監修の言葉

これまで、10万種のシルクが存在している、と述べてきた。そしてそれぞれのシルクの構造、機能性、利用方法を研究してきた。

昨年には、人の手が殆どかからず、1年中無菌で養蚕が可能な「昆虫工場」の開発にきものブレイン㈱が成功した。初年度は10t、中期的には100t以上の安定的した最高ランクのシルクが生産される時代の幕開けとなっている。

一方クラシカルな養蚕として体の不自由なお年寄りが自分の体調に合わせ養蚕を行う「訪問かいこ」が行われている。特別な品種を用い、大手化粧品会社が原料として高価で引き取るプロジェクトである。

桑にも新しい動きが出ている。特別な品種、管理、製法を開発し、血糖値スパイクの起こりにくい「食用桑」としてブランド化した。大手和菓子屋である㈱たねやが、このブランド桑を原料にすでに数品を販売している。

カイコ以外のシルクでも動きが出ている。㈱シキボウがエリシルクとコットンをハイブリットして、軽くて臭いを吸収し、紫外線遮蔽もできる「洗えるシルク」を開発した。これは2016年のグッドデザイン賞に輝いた。

以上が私たちが進めているニューシルクロードプロジェクトである。

時代は地下資源をベースとしたFossil Economyから、生物や自然の力を利用するBio Economyに移行している。

現代の科学技術でもできないシルクもこの経済に参加できる重要素材であることを本書から読み取っていただければ幸いです。(2017年12月)

『絹大好き 快適・健康・きれい』 監修の言葉

シルク(絹)といえばカイコが作る「光沢のある美しい繊維」、そう思っていた読者がほとんどだったと思う。しかしこの15年間におこなわれた新しい発想での日本の研究により、シルクの考え方が一変した。こうした考えに基づく研究から、全く新しい「ものづくり」を、そして日本の「衣」の自給率を1%以上にしよう、というニューシルクロードプロジェクトも立ち上がっている。

この理由の一つは、「シルクは蛋白質である」という点に注目した研究である。シルク蛋白質の機能性は、アレルギーが起きない「生体親和性」、カビなどを殺しも増やしもしない「静菌性」、更には「紫外線遮蔽性」、「吸脂性」などの機能性が次々に明らかにされた。またその研究のプロセスでシルクを液体からプラスチック化までの「加工技術」も簡単にできるようになった。また、「無味無臭」という便利な性質も存在する。

このことから繊維になるものは繊維として使い、残ったくずマユ、くず糸などはサッと水に溶ける蛋白質のパフにして、化粧品に(UVカットや生体親和性を利用)、更には健康食品(吸脂性、無味無臭)と次々に日本独自の高付加価値製品が販売されている。ただし、この本中にも出てくるシルクをアミノ酸にまで分解した場合、当然この機能性は発揮されない。やはり、シルクは蛋白質であることが重要である。マユは外敵から身を守るために生き物が一生懸命作った最高傑作であることに改めて驚かされる。

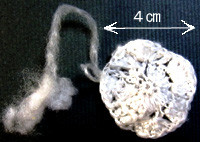

もう一つは、「シルク=カイコではない」という点に注目した研究である。色んな生き物がシルクを作っている。その数は10万種を超える。甲虫のなかま、バッタのなかま、ダニのなかまなど実に様々な生き物がシルクを作っている。つまりシルクは10万種以上あるということである。それぞれナノレベルで構造も違うし、機能性も異なるだろう。その一例が、ヤママユガのなかまのシルクで、特別なナノ構造が紫外線のA波(皮膚の老化や日焼け)まで強くプロテクトしてくれる。そんな天然素材は他には見当たらない。滑らず、光らず、軽い。しかもアンモニア吸収能が高いなど、カイコのシルクを超えた機能を持っている。この特徴をいかした製品も既に販売されている。

シルクは「古くて、実は最も新しい資源」である。そんな一面もこの本で十分感じていただけたのではないだろうか。(2013年8月)