絹、カイコ、マユ、絹の本のご紹介!

1. 『絹大好き3 織る・編む・着る&食べる』: 1.Love silk 3 Weave, Knit, Wear & Eat/ 一. 摯爱丝绸3:编・织・衣与食

編著者/中山 れいこ:

Written and edited / NAKAYAMA Reiko: 中山令子 / 作者

総監修/赤井 弘:

General supervised/ AKAI Hiromu:赤井 弘 / 综合监管

監修/長島 孝行:

Supervised / NAGASHIMA Takayuki:长岛孝行 / 监督

発行所/本の泉社: Publisher / Honnoizumisha:出版社 / 本の泉社

AB判/全文144頁:全ページカラー:日・英・中、3か国語表記 /

AB size / full text 144 pages: all pages color

AB 尺寸/全文 144 页:所有页面均为彩色

定価/2,600円(税込):

List price: 2,600 yen (tax included):定价/2,600 日元(含税)

出版日/2021年8月18日:

Date of publication/August 18, 2021 :出版日期:2021-08-18

もくじ:Table of contents/目录

第1章 布を作る:Chapter 1 Making cloth/第一章 做布

織ると編む:Weaving and knitting/编与织

織りと編み、重さ比べ:

Weaving and knitting, weight comparison/编与织的重量比较

手織り体験 1.腰機:Hand-weaving experience 1.Backstrap loom/手工织体验 1.腰织

手織り体験 2.腰機の理論で細いリボンを織る:Hand-weaving experience 2. Weave a narrow ribbon applying Backstrap loom theory/手工织体验 2.用腰织机的原理,编织一条窄幅缎带

手織り体験 3.腰機で小さな四角い布を織る:Hand-weaving experience 3. Weave a small square cloth with a Backstrap loom/手工织体验 3.用腰织机织制一小方块布

手織り体験 4.古代の技法「スプラング織」を楽しむ:Hand-weaving experience 4. Enjoy ancient techniques "Sprang weave"/手工织体验 4.享受古老技巧【Sprang在织】

第2章 絹は動物繊維:Chapter 2 Silk is animal fiber/第二章 丝绸是动物纤维

タンパク質繊維:Protein fiber/蛋白质纤维

ニューシルクロード「自然に学ぶものづくり」: New Silk Road "Manufacturing technology to be learnt from nature"/新丝绸之路【学习自然技术的社会实施工程】

第3章 シルクタンパク質を食べる:Chapter 3 Eating Silk Protein/第三章 食用蚕丝蛋白

シルクゲルでおいしさを追求:Pursuing deliciousness with silk gel/用丝凝胶追求美味

食べるシルクで血液はきれいになるの?:

Can edible silk make our blood clean?/食用蚕丝能清洁我们的血液吗?

世界初 ! ウスタビガ大量飼育:World's first! Rhodinia fugax mass rearing/世界第一! Ustabiga大规模饲养

未来食として絹糸昆虫食をひろげる活動:

Activities to spread silk insect usage for future food/宣傳和推广吐丝昆虫食品作为未来食品的活动

第4章 絹の日常使用:Chapter 4 Daily use of silk/第四章 丝绸日常使用

手工芸品の材料:Handicraft's materials/手工艺品的材料

下着の素材:Underwear's materials/内衣的材料

日常着としてのシルク:Silk as everyday wear/丝绸作为日常穿着

絹の布、ニット糸を探す:Find silk cloth, silk knit yarn/寻找真丝布与丝针织纱

手のかけ甲斐があるように:So that it is worth the effort/喜欢的这样值得付出努力

経年使用で知ったこと:What I learned from many years use/我从多年使用中学到的东西

シルクを編むときの注意点、ウールとの違い:

Notes on knitting silk, difference from wool/针编丝绸时的注意事项,与羊毛的区别

生糸を編む:Knitting raw silk/针织的生丝

仕事仕舞いの糸:Yarn at closing the atelier/关闭工作室后剰余纱线

ファンシーヤーン(意匠撚糸)を編む:

Knit a fancy yarn (design twisted yarn)/我针织花式纱(设计加捻纱线)

絹100%、絹+綿各50%、絹+リネン各50%の撚糸の編み比べ:

Knitted item comparison of 100% silk, 50% silk + 50% cotton, 50% silk + 50% linen/

100%真丝、50%真丝+50%棉、50%真丝+50%亜麻的针织造比较

余り布、余り糸で便利グッズを作る:

Make useful items with surplus cloth or thread /用余剩布和线做有用的物品

第5章 身近な絹の実験:Chapter 5 Familiar Silk Experiments/第五章 贴身的丝绸实验

シルクの日常着の耐久力:Durability of silk's daily wear/丝绸日常穿着的耐久性

ウール、コットン、家蚕、野蚕糸、耐寒耐熱温度比べ:

Wool, cotton, domesticated silk and wild silkmoth silk; comparison of cold and heat resistant temperature/

羊毛、棉花、家蚕和野生蚕纱,耐寒耐热温度比较

家蚕の日常着:Daily wear of silkworm silk/家蚕丝绸的日常穿着

シルクマスクの毎日の使用:Daily use of silk mask/蚕丝口罩日常使用

身近なシルクの展示:Exhibition of familiar silk /熟悉的丝绸展示

出版社通販サイト

http://honnoizumi.shop-pro.jp/?pid=162487952

2. 『絹大好き2 まゆの秘密』 2. Love silk 2 Miracle of Cocoon

編著者/中山 れいこ

著者/田中 惠子

総監修/赤井 弘

監修/鈴木 幸一 長島 孝行

発行所/本の泉社

B5判/全文112頁:全ページカラー:全文英訳つき

定価/2,592円(本体2,400円+8%税)

出版日/2018年2月3日

もくじ:Table of contents

第1章 繭と遊ぶ:Chapter 1 Playing with Cocoons

繭ってなあに?:What is a cocoon?

繭を煮ると真綿になるよ!:Boil cocoons with hot water will become floss silk

etc ・・・

第2章 繭のタンパク質:Chapter 2 Cocoon proteins

動物繊維:Animal fiber

シルク新素材の未来:Future of new silk materials

etc ・・・

第3章 繭を食べる:Chapter 3 Eating cocoons

絹のタンパク質を食べる:Eating silk protein

絹の機能性表示食品:Silk-based functional foods

etc ・・・

第4章 繭の種類:Chapter 4 Types of Cocoons

繭の使い方:How cocoons are used

身近でみつかる繭:Cocoon found nearby

etc ・・・

第5章 繭の研究:Chapter 5 Research related to cocoon

カイコ冬虫夏草の機能解析と応用開発:Does winter worm and summer grass repair an injured brain ?

etc ・・・

主な絹糸生物の種類:Major species of silk thread creatures (as of 2017)

etc ・・・

出版社通販サイト

http://honnoizumi.shop-pro.jp/?pid=127439248

3. 『絹大好き 快適・健康・きれい』

著者/中山 れいこ

総監修/赤井 弘

監修/長島 孝行

発行所/本の泉社

四六判/全文144頁:内カラー32頁

定価/1,512円(本体1,400円+8%税)

出版日/2013年10月31日

もくじ

口絵

奄美大島の陽光の下にひろがる桑畑

ランデブープロジェクト/シルキーウェイ

キヌミチフィブロイン

桑葉を健康食品化する研究

エリサンをめぐるエコサイクル

遺伝子組換えをするために安心安全な生き物「カイ

コ」

外国の野蚕(野生のカイコのなかま)

絹の産地、クムのペルシャ絨毯

はじめに

絹の魅力

絹の歴史

美しい宮廷衣_シルクロード_同量の金と交換_日本での養蚕_高級品は唐来物

維新後の絹産業_近代的製糸工場_化学繊維の登場_戦後~現在_正倉院の御物

絹の力を着る

身体に良い理由_セリシンの働き_セリシンで肌を包む_親和性と安全性紫外線をさえぎる

保温・放湿_菌が増えない!_発汗と肌着_心地良い肌着_防臭性_皮膚炎の緩和

千年先を見すえて_究極のエコ素材_脂肪の吸着と排出_絹製品のお手入れ

「洗える絹」の洗い方_シミ抜き・アイロン

絹の力を食べる塗る

「食」絹の新しい活用_未来の蛋白源?_とり入れ方は様々_ガン細胞の抑制

糖尿病の予防_消化吸収について_二日酔いの予防_認知症の予防_病気を予防する

絹は、入っていません_真綿は絹100%_紫外線のブロック

絹の力で助かる

健康と衝撃吸収効果_宇宙での必需品_生理不順の予防_大腸ガンの予防

心地良く眠る_全身のケア_様々な臨床データ_糖尿病からの脱出_腎機能低下抑制作用

開発中の絹の力

肌質改善・保護_かゆみをとる肌着_汗対策_バイオシルク_これからの研究

院内感染を防ぐ_白内障の目薬

絹を作る生き物

絹糸虫のなかまたち_世界各地の野蚕_人工飼料_リラックス衣料_太陽光をさける

サポーター_GMカイコ_メタボの予防

赤井先生の部屋

生糸の繊度_染色とUVカット_ハイブリッド繊維_爆砕シルクの未来_絹糸のいろいろ

昆虫を食べる

健康志向の蛋白質_未来の蛋白源_昆虫食の意味_食べてみる_エリサンのサナギ

総監修のことば・監修のことば

総監修者紹介・監修者紹介

さくいん 謝辞・著者紹介・参考文献

出版社通販サイト

http://honnoizumi.shop-pro.jp/?pid=65448005

4.『いのちのかんさつ カイコ』

著者/中山 れいこ

監修/赤井 弘

制作/アトリエ モレリ

発行所/少年写真新聞社

B5判/48頁:カラー:上製本

定価/1,944円(本体1,800円+8%税)

出版日/2013年1月31日

もくじ

まえがき:カイコの命

1.成虫の観察 カイコは昆虫の家畜

世界にほこる絹製品をつくってきた_病気にしない_

マユをじょうずにつくる_クワの葉と人工飼料

2.卵の観察 卵がひらく未来

卵を受け取るか、成虫がうんだ卵を飼う_卵の色が変わっ

ていくよ_カラをやぶって出てくる_絹の未来

3.幼虫の観察 皮を脱いで大きくなる

節とかたい皮_幼虫の体_どんどん食べてぐんぐん大きくなる_平らに絹をはく

4.マユの観察 サナギを守るマユをつくる

マユをつくる場所(まぶし)を用意する_サナギになる前の大仕事、マユづくり_

マユの中で幼虫は、サナギに変態_羽化・交尾・産卵、成虫は飛べない_野生のガ

がつくるマユ_クワの木にいる「カイコのなかま」

5.マユを使う 絹の可能性

家蚕と野蚕、糸のちがい_遺伝子組みかえカイコの未来_糸をとったり、真綿にし

たり_ホルモンとマユ、マユ糸のいろいろ

6.カイコの飼い方 カイコは野生にもどれない

世話をするときの注意_養蚕農家

さくいん あとがき:いのちのかんさつ

著者・監修者紹介・参考文献

出版社通販サイト

http://www.schoolpress.co.jp/s-254/

5. 『繊維科学フォーカス1 ミクロのシルクロード』

ミクロのシルクロードの刊行にあたり 著者 赤井 弘

シルクを背負ったラクダは果てしない砂漠を西へ西へと進み、気の遠くなるようなシルクロードには、山あり、川あり、厳しい茨の道である。一方、シルクの生成は、絹糸腺に取り込まれたアミノ酸から合成され、細胞から分泌され、絹糸腺腔内の長い旅を経て1本の繭糸が生まれる。これがミクロのシルクロードであり、シルク生成の仕組みでもある。

本書は絹糸腺内の繭糸生成の超微細構造を確認しながら多くの新事実を写真で示した数少ない新書である。特に重要な発見は、(1)フィブロイン原繊維およびセリシン原繊維の超微形態、(2)ミクロフィブリルの形成と絹糸腺内の移動、(3)後部糸腺の内膜の超微形態とフィブロインの通過と、(4)リソソームは通過ができないこと、(5)ヤママユガ科の絹糸腺ではリソソームが腺腔内に放出され多孔性繭糸を作る、などである。そのほか、社会性絹糸昆虫や害虫繭糸の特性と利活用について新知見を示した。

本書には世界でも見られない貴重な電顕写真を数多く挿入し、目で見て容易に理解でき、今後の広範囲の研究に役立つものと信じており,利活用頂ければ幸です。

2013年5月

著者/赤井 弘

発行所/衣笠繊維研究所

B5判/全文176頁:内カラー64頁

定価/2000円(消費税込)

出版日/2013年3月31日

目 次

Ⅰ 多種、多様な絹糸昆虫

Ⅱ シルクの生成は胚子から始まる

Ⅲ シルクの分泌器官、絹糸腺

Ⅳ 絹糸腺細胞の成長とシルクの生成

Ⅴ フィブロインの移動と内膜の通過

Ⅵ フィブロインの腺腔内移動とミクロフィブリルの形成

Ⅶ 吐糸と繭作り

Ⅷ 繭糸の形態と特性

Ⅸ 昆虫ホルモンによるシルク生成の制御

Ⅹ トランスジェニック シルク

Ⅺ 社会性絹昆虫の繭巣

Ⅻ 害虫シルクの利活用

XIII 美しい絹と絹織物

[発行元からのお知らせ]

1.発行元・購入申込先

〒603-8326

京都市北区北野下白梅町29

公益財団法人 衣笠繊維研究所

E-mail: zai-kinugasakai@nifty.com

FAX: 075-463-6679

2.申込方法

メールまたは FAX で申し込んで下さい。メールの場合、タイトルを「書籍シルク

ロード」として下さい。

3.価格:1冊 2,000 円(消費税込)

冊数に関わらず、送料は財団で負担します。

4.代金:書籍発送時に請求書をお送りします。

(振込料は、購入者でご負担下さい)。

6. 『繭ハンドブック』

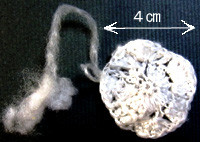

昆虫が幼虫から蛹になるときにつくる「繭」114種と世界の繭、繭と紛らわしいもの23種がわかる。有名なカイコをはじめヤママユ、ウスタビガなど美しくて有用性の高い繭から害虫の繭や意想外な繭まで、多種多様な繭を紹介した初めての繭図鑑です。原寸大掲載繭一覧つき。

著者/三田村 敏正

発行所/文一総合出版

新書判 /112頁:カラー

定価/1,512円(本体1,400円+8%税)

出版日/2013年4月26日

- 日本で見られる野生・飼育される「繭」114種掲載

- 繭だけを紹介した初めての繭図鑑

- 繭と繭を作る昆虫の写真800点以上掲載

- 初めて世に紹介される繭が多数

- これまでよくわからなかった繭の新知見満載

- 検索にべんりな掲載繭一覧つき

- 野外で繭を探す際に役立つ探し方も解説

出版社通販サイト

http://www.bun-ichi.co.jp//tabid/57/pdid/978-4-8299-8112-2/catid/1/Default.aspx

7. 『糸の博物誌 −ムシたちが糸で織りなす多様な世界−』

著者/齋藤 裕(北海道大学特任教授)・ 佐原 健(岩手大学教授)共編

発行所/海游舎

A5判/208頁 上製本

定価/2,730円(本体2,600円+税)

出版日/2012年9月15日

ご注文はお近くの書店で

【直送】

直送をご希望の方は下記へお申し込み下さい。

kaiyusha@cup.ocn.ne.jp

ムシたちの糸で織りなす奇想天外な適応

人間は古代から糸を紡ぎ,それを織って衣服をつくることで寒さをしのぎ,さらにその身体を飾ってきました.なかでもカイコガの繭からとれる絹糸でつくられる絹織物は,ローマ帝国,中国や日本の古代王権の象徴でもあり,その交易のために地中海や中東世界と原産地中国の間にシルクロードと呼ばれる路があったことはよく知られています.また,ギリシャ神話には機織りの女神アテネがおり,彼女に機織りで対抗したアラクネが,神に挑戦した不遜を咎められて糸を紡ぐクモに転生させられたことが語られています.クモのグループを表す学名であるArachnida(蛛形綱)は,このアラクネの神話からつけられたものです.人間と糸の歴史は長く,糸や絹に関する言葉も多様化していて,現代ではしばしば間違った使い方がされるほどになっています(Box

0-1).このように,絹は,羊毛や植物由来の糸(木綿)とともに古代から人間の生活や文化とは切っても切れない存在でしたが,その存在自体があまりに普通すぎて,それがいったい自然界で何のために生み出されて(進化して)きたのかについては,あまり多くが語られていませんでした.

実際,編者でさえこの本を企画した段階で,どのようなムシが糸を出すのか,その大半を知らなかったというのは,いかにも迂闊なことです.クモ,チョウやガの幼虫,そしてハバチ,また社会性のアリのワーカーが幼虫をつかんで,その紡ぎ出す糸を使って巣をつくることなどは,一般に知られている範囲でしょうが,タマバエ(タマカ),チャタテムシ,トビケラ,シロアリモドキなどになるとまずほとんどの人は知らないでしょう.さらにカニムシ,テングダニ,ハモリダニ,フシダニの出す糸となると,たぶん全く視界の外です.なぜ「糸を出す」という性質が,このように多くのグループに「独立」に進化したのでしょうか.最近,中田謙介さんはクモの糸をドーキンスの「延長された表現型(すなわち,個体の身体以外に表現される形質)」として再考していますが,まさしく,動物の適応を助ける重要な体外「装置」になっているのです.言い換えれば,動物(ムシ)が最初に「道具」のようなものを使ったのは,この糸なのではないでしょうか.実に,クモの祖先が糸を出すようになったのは,少なくとも3億8千万年前だったと,ブルネッタとクレイグさんはその著書

“Spider Silk” で述べています(第1章参照).

そこで,本書では,この動物の糸に注目して,どのような種が,どのような場面でそれを出し,そしてそれはどのような機能をもっているのかについて紹介したいと思います.ヒトにとってさまざまな素材でつくられる糸が欠くべからざるものであるように,糸を出す動物たちにとってそれは欠くべからざるものであり,それがそれぞれの動物の進化に深く関わってきたのだ,ということを少しでも理解していただけたら幸いです.

なお,煩雑さを避けるために,本文中には文献引用を控えました(適宜,報告者のお名前だけをあげます).さらに詳しく知りたい読者の皆さんのために,巻末にその項目が載っている主な参考文献を示しました.

目 次

はじめに

1 クモと糸 (遠藤知二)

1-1 クモと糸の切っても切れない関係

1-2 クモは糸をどのようにしてつくるか

1-3 クモの糸の性質

1-4 クモ,木に登る

1-5 クモの巣の小径をたどる ― 2つの円網をめぐる迷路

1-6 逸脱への道

2 ダニと糸 (齋藤 裕)

2-1 ダニの糸

2-2 巣網をかける社会性ハダニ

2-3 「道具」としての糸

2-4 命綱と(浮)遊糸

2-5 糸から網へ

2-6 トイレと網

2-7 巣網の防護機能

2-8 不規則網の防護機能

2-9 種間競争の武器?

2-10 コミュニケーションの手段としての糸

2-11 副産物としての網

2-12 それ以外のダニの糸

2-13 この章のおわりに

3 昆虫の系統と糸利用の多様性(吉澤和徳)

3-1 昆虫の系統進化

3-2 口から糸を出す昆虫

コロギス(バッタ目)

チャタテムシ(カジリムシ目)

ノミ目

ユスリカとブユ(ハエ目)

ヒカリキノコバエ(ハエ目)

トビケラ目

3-3 おしりから糸を出す昆虫

トビムシ目,イシノミ目,シミ目

サナエトンボ(トンボ目)

シロイロカゲロウなど(カゲロウ目)

シマアザミウマなど(アザミウマ目)

ウスバカゲロウの仲間(アミメカゲロウ目)

ガムシ(コウチュウ目)

3-4 脚から糸を出す昆虫

シロアリモドキ目

オドリバエ(ハエ目)

3-5 「出所」不明

Kahaono montana(カメムシ目)

3-6 糸を出すという行動の進化

4 ハチと糸 (郷右近勝夫)

4-1 親が紡ぐ糸 ― 自活から子の保護

4-2 親世代が幼虫の糸を利用 ― ツムギアリの糸

4-3 幼虫世代が紡ぐ糸― 繭は口ほどにものを言い

4-4 絹傘の機能

4-5 砂粒の「揺りかご」,繭にあけられた小窓の謎

4-6 この章のおわりに

5 寄生蜂とチョウと糸(田中晋吾)

5-1 寄生蜂が糸を使うとき

5-2 糸を利用して厳しい環境から身を守る

5-3 誰がために天幕を織る? ― 寄生蜂による寄主の行動操作

6 チョウとガの糸(佐原 健)

6-1 カイコ

6-2 繭の形

6-3 繭の色

6-4 幼虫の糸

6-5 糸のコスト

6-6 どうして繭をつくるのか

6-7 繭をつくる他のチョウ目昆虫

6-8 繭をつくらないチョウ目昆虫の糸

6-9 水にすむトビケラの糸

6-10 絹タンパク遺伝子とその進化

6-11 遺伝子から見た糸の強さと伸縮性

6-12 カイコの生物学的な起源

7 人と絹(佐原 健)

7-1 養蚕の起源

7-2 絹糸と生糸

7-3 日本近代養蚕業の盛衰

7-4 カイコ繭の育種

7-5 トランスジェニックと絹糸がつくれないカイコの良い関係

7-6 皇室と養蚕

おわりに

参考文献

事項索引

生物名索引